El grito de un alemán, rubio, alto, con la cara roja por la cerveza y el sol, me distrajo de la paz que cargaba livianamente el hombre que iba sobre la lancha, en piloto automático, surcando lento, junto a otras embarcaciones, las calmas aguas del canal que bordea la estación de trenes de Ámsterdam. Mucha juventud de todas partes de Europa llega a la ciudad por su tabú, su mito, su fama. Y por supuesto, por la absurda cercanía entre los países (algo tan sorprendente para nosotros los latinoamericanos), y por el uso de la misma moneda, también.

Dos versiones del intrigante turista de Ámsterdam pasaban frente a mí, en el puente occidental Westelijke Toegangsbrug, que une la estación de trenes con el resto de la acanalada ciudad abanico (el centro del abanico, esta estación). Por un lado, el alemán y sus amigos, saliendo del Louis Bar -que más tarde yo también conocería-, borrachos como cubas, a los abrazos: en trece horas de tren podrían estar en Berlín. Por otro lado, un convoy de niños y niñas franceses, con sus uniformes escolares, arreados por dos coordinadores, marchaban a la primera excursión de su viaje.

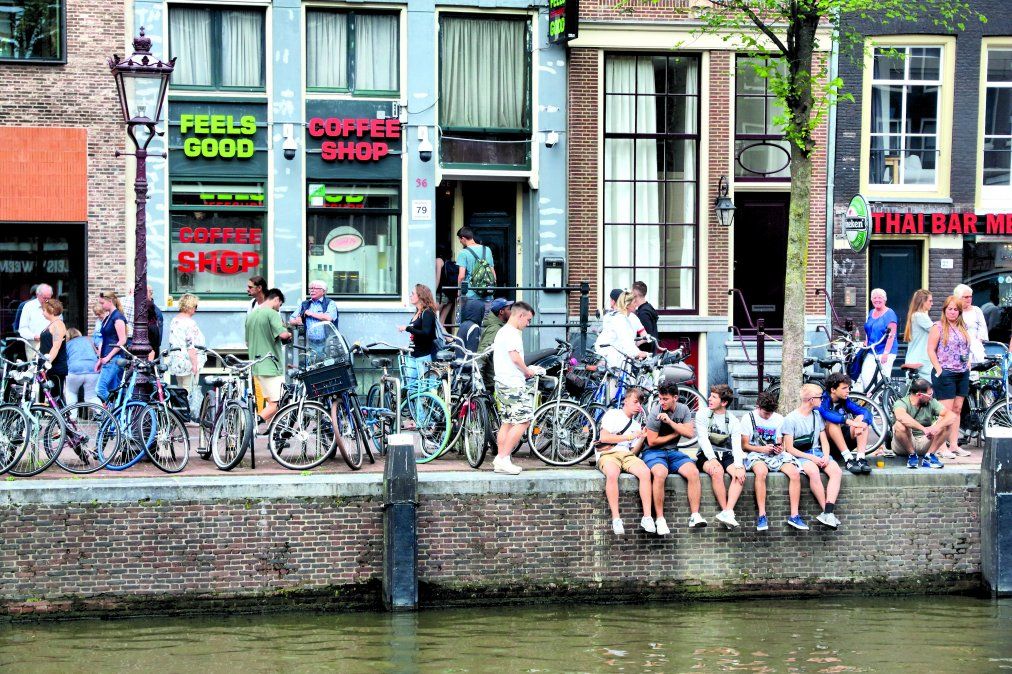

A tres cuadras de la estación comienza el famoso barrio rojo, pero de día no es lo mismo que de noche. Bajo la luz juzgante del sol, todo parece exagerado, explícito: incómodo. Son turistas los que ocupan las sillas en los bares o provocan la loza dulce de alguna misteriosa variedad de cannabis, desde un coffee shop reconocido (todos los del barrio rojo son -mas o menos- reconocidos). Son turistas también los que recorren las calles, con anteojos de sol, simulando que ven y que no ven a las pocas prostitutas que eligen las raras horas diurnas para mostrar sus cuerpos en las vidrieras; recuerdo a uno, con un piluso, señalando la vidriera, riéndose, queriendo una foto, gesticulando cómplice con su acompañante, impresionado de lo que veía, interactuando obsena, irrespetuosamente, ante el baile indiferente de la mujer del otro lado del vidrio. Parecían dos hombres viendo una pantalla de televisión, una provocadora publicidad callejera: ¡consuma aquí! La mayoría de los clientes, también, son turistas.

Busqué una Heineken -¿cuál otra para un recién llegado a la ciudad que la vio nacer?- en el salón del fondo del Louis Bar, que daba cierta privacidad respecto del primer ambiente, en donde, sobre una barra, cuatro hombres discutían y se reían en iguales proporciones. Cientos de botellas de bebidas desconocidas reposaban en estantes que colmaban las paredes. La madera sobresalía en la decoración: los muebles, el piso. Una camarera rubia, veterana y tosca arrimó unos maníes con el porrón. Afuera, el trajinar de la gente era incesante.

Tenía entrada para visitar la casa en donde se escondió la familia de Ana Frank durante la invasión nazi y donde ella escribió casi la totalidad de su famoso diario, pero quise visitar antes la Oude Kerk, la iglesia vieja, el edificio más antiguo de la ciudad, que está dentro de los límites del barrio rojo. Más de 10 mil ciudadanos están enterrados en los terrenos de esta parroquia turística: cada bloque de piedra que conforma piso es una tumba. Hay tres órganos de tubos impresionantes dentro del edificio, de los siglos XVII y XVIII, sin embargo ninguno llegó a ser tocado por el maestro organista holandés Jan Pieterszoon Sweelinck, quien comenzó allí, en 1575, su carrera que lo llevó a ser uno de los músicos holandeses más importantes y uno de los organistas más reconocidos del barroco. Sus restos reposan bajo una de las pesadas placas con nombres grabados.

Todavía me faltaban unas horas para mi turno de visita a “la casa de atrás”, que era como nombraba Ana Frank al refugio donde vivió con su familia y con la familia Van Pels, cuya entrada estaba escondida atrás de una vieja biblioteca del segundo piso de “la casa de adelante”, fachada del escondite, donde funcionaba la empresa de especias de Otto Frank, su padre. Es quizá uno de los puntos más visitados por los turistas; las reservas de los tickets suelen hacerse hasta con dos meses de anticipación, con horario programado de visita y duración estimada en una hora.

Caminando, llegué a la costanera del río Amstel y me fui perdiendo en el Ámsterdam profundo, alejándome de la dirección en la que debía ir, dejándome llevar por la angosta pasarela que bordea el cauce, reducida a su derecha por la bicisenda que cargaba, como en toda la ciudad, una cantidad incomprensible de ciclistas, trasladados por estas vías, como venas infinitas, a todas partes. La bicicleta es, sin dudas, el medio de transporte más usado. La costa estaba, en ambas orillas, repleta de botes, lanchones, embarcaciones de mayor y menor tamaño, pero con nulo recorrido, varadas. Eran las viviendas de las clases populares amsterdamesas, a la vera del río. Algunas de las embarcaciones tenían un jardín con cerca como antesala a subir a bordo. En la terraza de un bote, una mujer colgaba ropa y algo decía, amablemente, pero a los gritos, a su vecino de al lado.

Llegué hasta el que –luego me enteré- era el “puente de montaña” o Berlagebruk: uno de los tantos que une los dos lados de la ciudad separados por el río. A metros de allí, escondido en una rotonda, encontré un coffee shop más urbano que los del centro, menos ampuloso, menos llamativo: Happy Days. Me intrigaba la relación de los habitantes de la ciudad con estos locales tan tabú para el resto del mundo.

El consumo legal de marihuana en Ámsterdam es con certeza uno de los atractivos más conocidos de la ciudad, como parte del pack que incluye el barrio rojo, la prostitución legal, los locales de venta de artículos eróticos, los museos cannabicos, el culto a Heineken y la fiesta como concepto, generando una imagen de la ciudad de las tres X que no solo es parcial, sino, en muchos casos, falsa.

No se puede fumar marihuana en la vía pública. Los coffee shops incluso tienen obligatoriamente una sala donde se pide la variedad y otra sala exclusiva donde se fuma. En Happy Days, la sala de entrada es un pequeño bar con tres mesas y, en el fondo, un mostrador, donde se puede ordenar la cepa de cannabis que se quiera, a la carta, con el tipo, variedad, efecto y proporción de THC (Tetrahidrocannabinol, constituyente psicoactivo del cannabis). También se pueden pedir bebidas pero, como en todos los coffee shops de la ciudad, deben ser sin alcohol. Se puede decir que en Ámsterdam hay por lo menos tres tipos de bares: los que venden alcohol y no se puede fumar cannabis, los que venden alcohol y se puede fumar cannabis, y los que venden cannabis pero no se puede vender ni consumir alcohol. Happy Days es de los últimos. La forma de venta es, o bien un cigarrillo armado, que acostumbran rebajar con tabaco, o bien de a tres gramos de flores secadas, junto con el papel para armar y un filtro.

Solo se podía fumar en el salón habilitado, que quedaba pasando el mostrador. Una mesa de pool ocupaba el centro del ambiente, rodeado por mesas con sillas altas. En los rincones había sillones en ele. Un televisor pasaba un partido del Barcelona y dos hombres, uno muy viejo, decían algo de Messi: repetían varías veces el apellido. Durante el rato que estuve mirando el partido vi entrar a una pareja que fumó un cigarrillo y se fue, y a un hombre que, con una botella de Coca-Cola en una mano, iba poniendo con la otra, de a una, las bolas del pool dentro del triángulo.

Me hizo señas para ver si lo acompañaba en el juego; me hablaba en holandés, y yo contestaba en un inglés raro, pero algo nos entendíamos. “Argentina: Máxima, Maradona”, me dijo, en ese orden; y fue el pie para hablar en el lenguaje universal del fútbol. Me dijo que vaya al “Arena”, el estadio del Ajax, hoy llamado Johan Cruyff, que con las visitas guiadas iba a poder entrar “como los jugadores”, desde el vestuario, con una ambientación de sonido que simulaba las tribunas llenas. Insistía, me mostraba las fotos del museo de camisetas, la galería de trofeos.

Así fue que media hora más tarde estaba pasando por debajo (sí: la autopista Burgenmeester Stramanweb pasa por debajo) del estadio del Ajax, en un Uber, en la región sudeste de la ciudad, sin entrada asegurada, y ya definitivamente tarde para mi turno en la casa de Ana Frank. Llegué para la última recorrida del día que me llevó a los vestuarios de lujo, cada uno con un armario con el nombre y número de camiseta. Conocí el museo donde están todas las copas del Ajax y donde rinden culto a Johan Cruyff con una especie de santuario con su remera. Y finalmente lo hice: entré a la cancha por la escalinata, con el ruido del público, y los aplausos; hasta que abrí los ojos y vi las tribunas sin gente: se apagaron los parlantes y me quedé observando la araña tubular gigante que regaba el césped perfecto del campo vacío. A la salida, ya con la tarde cayendo, fui a buscar un lugar para cenar.

Vertiginosa, misteriosa, explícita, natural, chocante: es imposible conocer en una jornada los matices de una ciudad tan compleja; tan densa en su pasado histórico, su ocupación, su castigo; y tan frívola en su imagen hacia el exterior. Para otro momento quedará la historia de cómo finalmente conocí la casa de Ana Frank o la famosa fábrica de Heineken, o los molinos y el chocolate y los suecos y todo lo tradicional de Zaanse Schans, al norte de la ciudad; pero el sol cayó y también, con la noche, otra Ámsterdam se abre a los viajeros, distinta, provocadora, y que también merece ser contada.

Temas relacionados